白髪には「亜鉛」が効果的? 働きから吸収を高める食べ合わせまで解説!

目次

- 「亜鉛」ってどんな栄養素?

- 「亜鉛」で白髪予防はできるの?

- 「亜鉛」を多く含む食べ物一覧

- 摂りすぎてもNG! 亜鉛の適正摂取量を知ろう

- 亜鉛不足を引き起こす!間違った食事内容って?

- ほかにもある!健康な髪のために摂りたい栄養素

体に良いと言われている栄養素はいくつもありますが、なかでも私たちの健康と栄養を維持するために欠かせないもののひとつが、「亜鉛」です。

不足すると味覚障害を引き起こす…というイメージを持っている人もいるのではないでしょうか。

実は「亜鉛」は、体の健康だけでなく、白髪にも良いと言われています。

「亜鉛」にはどんな働きがあり、白髪にどう効くかなど、知られざる亜鉛のパワーをご紹介します。

「亜鉛」ってどんな栄養素?

「亜鉛」は成人の体内に約2g含まれており、主に骨や肝臓、腎臓、筋肉の中に存在している栄養素です。

2gというとほんの微量だと感じますが、人間にとって重要なミネラルのひとつ。

主な働きとしては、さまざまな酵素の活性化やDNAの修復、味覚を正常に保全する、皮膚や粘膜の健康維持のサポートなどが挙げられます。

「亜鉛」が不足するとどうなる?

食べ物の消化・吸収をはじめ、私たちの体の中ではさまざまな化学反応が起こっていますが、その化学反応には酵素が必要不可欠。

亜鉛は、300種類以上の酵素に対して、構造を安定させたり働きを活性化させたりする重要な役割を担っています。

亜鉛が不足すると酵素が機能しなくなってしまうので、

- 味覚障害

- 肌荒れ

- 貧血

- 食欲不振

- 生殖機能の低下

- 脱毛

といったさまざまなトラブルを引き起こします。

亜鉛は体内で産生できないミネラルであり、体内に貯めておくことができないので、毎日の食事から摂取することが必要です。

「亜鉛」で白髪予防はできるの?

亜鉛が私たちにとって大切な栄養素だということが、改めて確認できました。

では、今回のテーマである「亜鉛と白髪予防」についてはどうでしょうか。

結論から言うと、「亜鉛を適正量摂ることで、健康な髪の成長が促進され、白髪予防ができる」と言えます。

この章では、亜鉛が髪に与える影響や働きについて、詳しくご説明します。

健康な髪を育むためには「ミネラル=亜鉛」が必要不可欠!

髪の主成分は、「ケラチン」という18種類のアミノ酸で構成されているたんぱく質です。

食事から吸収されたたんぱく質は胃や十二指腸でアミノ酸に分解され、全身に運ばれます。

そして、髪を作るために運ばれてきた18種類のアミノ酸が再合成されることによって、ケラチンが作られ、健康で美しい髪を育むのです。

この「ケラチンの再合成」に欠かせないのが「ミネラル」と「ビタミン」であり、ミネラルの中でも特に髪の毛の成長に関わっているのが「亜鉛」です。

亜鉛が不足すると、いくら食事でたんぱく質を摂ってもケラチンが作られません。

そのため、抜け毛や薄毛、そして白髪などのトラブルへとつながってしまうのです。

また、亜鉛はケラチンの再合成だけでなく、髪に栄養素を運ぶ役割も担っています。

頭皮は体の中でも末端にあるため、ただでさえ栄養が行き渡りにくい場所。

十分な栄養が届かないと、健康な髪を作り出すことはできません。

亜鉛を積極的に摂ることで、ケラチンの生成を促し、さらには髪に必要な栄養をすみずみまで運んでくれるので、健康な髪を作り出し、結果的に白髪や抜け毛などの髪のトラブルを防いでくれる、というわけです。

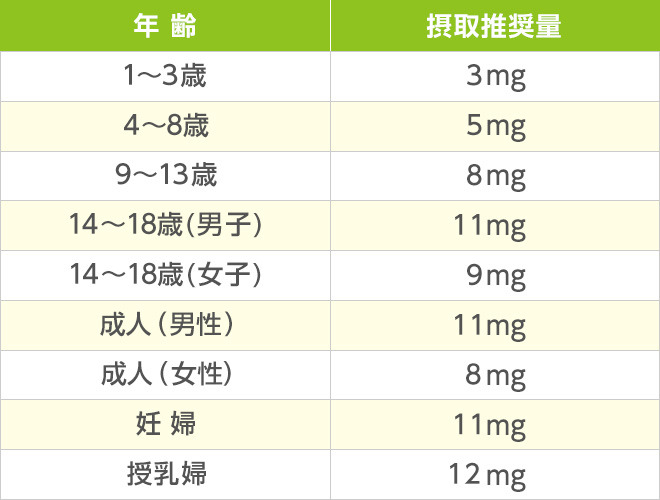

「亜鉛」を多く含む食べ物一覧

亜鉛は体内で作ることができないので、食事からこまめに摂取する必要があることは先程お伝えしました。

では、どんな食べ物を意識的に摂ればいいのでしょうか。

亜鉛を多く含む食品=たんぱく質が豊富な食品だと言えます。具体的には、次の通りです。

- 牡蠣

- うなぎ

- ほたて

- 豚レバー

- 牛肩ロース肉(赤身)

- 木綿豆腐

- 納豆

魚介類から肉類、大豆製品まで幅広い食品に含まれているので、無理なく摂取できそうですね。

カギは食べ合わせにあり!亜鉛の吸収率をアップさせる組み合わせ

いろいろな食品に含まれている亜鉛ですが、体内への吸収率があまり良くない栄養素でもあります。そこで意識したいのが、「食べ合わせ」です。

実は同時に摂取する食品の組み合わせによって、亜鉛の体内への吸収率がぐっと変わります。

一般的には、先程ご紹介した「亜鉛を多く含む食品」と、「ビタミンC」や「ビタミンA」を多く含む食品とを一緒に摂ることで、亜鉛の吸収率がアップすると言われています。

<ビタミンCを含む食べ物>

- みかん、レモンなどの柑橘類

- ピーマン、芽キャベツ、ブロッコリーなどの緑黄色野菜

<ビタミンAを含む食べ物>

- うなぎ

- 鶏レバー

- にんじん、かぼちゃなどの緑黄色野菜

たとえば、カキフライにはソースではなくレモン汁をかける。

牛レバーと一緒ににんじんなどの緑黄色野菜を炒めるなど、メニューを考える際に少し工夫するだけで、亜鉛をぎゅっと体内に吸収することができますよ。

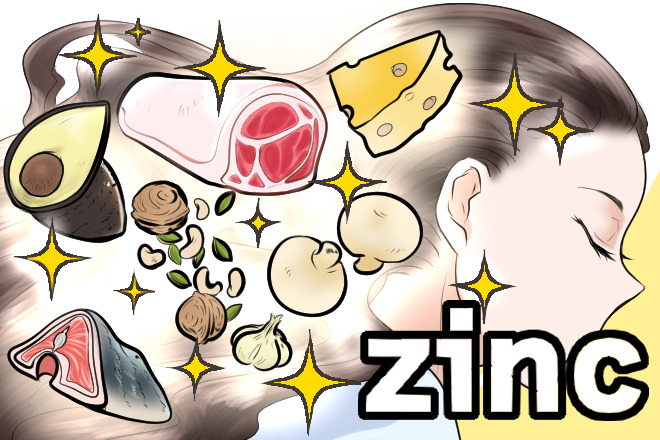

摂りすぎてもNG! 亜鉛の適正摂取量を知ろう

体に必要な栄養素なので、亜鉛をできるだけたくさん摂取したいところですが、たくさん摂ったからといって、白髪がなくなるわけではありません。

亜鉛は毒性が極めて低いとされていますが、過剰摂取によって食欲不振や嘔吐、下痢などの症状を引き起こす可能性があります。

さらには銅や鉄の吸収を阻害することによる銅欠乏、鉄欠乏から、貧血や免疫障害などに繋がることも。

厚生労働省が提示する亜鉛の1日あたりの必要摂取量は、次の通りです。

(厚生労働省「総合医療」情報発信サイトより)

先程ご紹介した、亜鉛を多く含む食品の亜鉛含有量と照らし合わせてみると…

(『一般社団法人日本臨床栄養学会:亜鉛欠乏症の診療指針2016』より引用)

「過ぎたるは及ばざるが如し」と言いますが、亜鉛が足りないのも良くない一方で、摂りすぎてもまた良くないのですね。

上記の適正摂取量と目安量を参考に、普段どれくらい亜鉛を摂っているか、またどのくらい足りていないかを、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

亜鉛不足を引き起こす!間違った食事内容って?

食べ合わせによって吸収率をアップさせることができる亜鉛ですが、実は、食事内容によっては亜鉛の吸収率を下げ、亜鉛不足を引き起こす可能性もあります。

加工食品の摂り過ぎ

ひとつは、「加工食品の摂り過ぎ」です。

インスタントラーメンやハムなどの加工食品の多くには、ポリリン酸NAやフィチン酸といった食品添加物が大量に含まれています。

これらの添加物は腸管での亜鉛の吸収を妨げたり、体外へ亜鉛を過剰に排泄してしまう働きがあるため、亜鉛不足に繋がりやすいのです。

レトルト食品やファストフードなども同様なので、たまに食べるのは問題ありませんが、日頃からできるだけバランスの取れた食生活ができるように意識することが大切ですね。

アルコールの過剰摂取

また、「お酒の飲み過ぎ」にも要注意!アルコールを分解するとき、体内では大量の亜鉛が必要とされます。

お酒はほどほどにし、飲むときは亜鉛が多く含まれた食品を一緒に摂るなどの工夫をしましょう。

ほかにもある!健康な髪のために摂りたい栄養素

亜鉛が健康な髪のためにとても大切な栄養素であることが、おわかりいただけたでしょうか?

さらに、亜鉛以外にも積極的に摂りたい栄養素があります。

髪の主成分であるケラチンの再合成に欠かせない「ミネラル」の中でも、亜鉛と並んで重要だとされている「鉄分」と「マンガン」です。

このことは、『女性の白髪・薄毛の悩みがなくなる方法』(髙橋栄里・著/PHP研究所・刊)にも述べられています。

ミネラルの中で、毛の成長にとくに重要なのは、次の3つです。

① 亜鉛:ケラチンを再合成する働きをするほか、抜け毛を防ぐ5αリダクターゼの働きを抑制する効果あり。

② 鉄分:血液中のヘモグロビン生成に不可欠。貧血気味の人に効果あり。

③ マンガン:たんぱく質や脂肪が代謝される際、酵素作用を活性化してケラチンの合成をサポート。(『女性の白髪・薄毛の悩みがなくなる方法』より引用)

ちなみに、鉄分を多く含む食品には「豚レバー」「アサリ」「納豆」など、マンガンを多く含む食品には「生姜」「シソ」「干しエビ」などがあります。

豚レバーや納豆は、亜鉛を多く含む食品でもあるので、積極的に摂りたいですね。

なお、忙しくてなかなかバランスの良い食事は難しい…という人は、サプリメントを活用するのもおすすめです。

髪に良い栄養素を意識して、体の内側からも白髪や抜け毛にアプローチしましょう!

<参考書籍>『女性の白髪・薄毛の悩みがなくなる方法』(PHP研究所)